探寻新市圆隆寺:岁月沉淀的历史遗韵

◎王良杰

在济阳区新市镇新市村北,土马河悠悠流淌,它静静守望着一处承载千年岁月的地方——新市圆隆寺遗址。这片土地,宛如一本厚重的史书,每一寸土壤、每一块砖石,都铭刻着往昔的繁华与沧桑。

两千多年的时光,如白驹过隙,却在这片土地上留下了不可磨灭的印记。据史书记载,新市遗址距今已有2000多年的历史,早在汉代,新市就是非常繁盛的地方。历经朝代更迭,岁月变迁,它在历史的洪流中辗转,县志中都有记载,如“新市城在县西六十里。洪武元年省县为镇。”(明万历《济阳县志》1998年11月版,下同) “金志:临邑有新市镇,元至元二年(1265年)割入济阳。” (清乾隆《济阳县志》1998年11月版,下同)佛教文化盛行的时代,如此昌盛的新市修建一座寺庙,似乎是历史必然的选择。

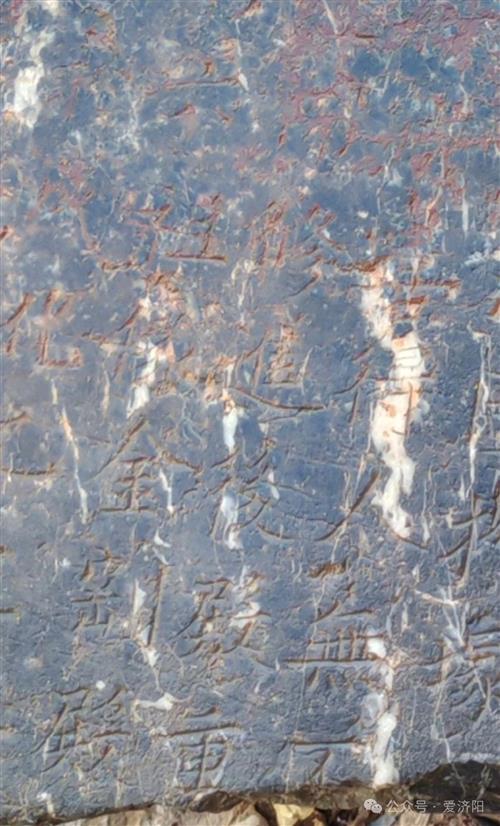

明朝成化二十一年,即公元1485年,圆隆寺拔地而起。如今保存在新市村石碑上那模糊却依旧可辨的“成化乙巳年”,宛如一位穿越时空的使者,轻声诉说着它的诞生故事。在漫长岁月里,圆隆寺被历代县志记录在册,见证着它在这片土地上的重要地位。如明朝万历《济阳县志》载:“圆隆寺在新市镇。”清朝乾隆《济阳县志》载:“圆隆寺:新市镇,距城五十里。”从明朝万历年到清朝乾隆年,再到民国时期,每一部县志里,都有关于圆隆寺的记载,它宛如一颗闪耀的星辰,镶嵌在历史的天空。

曾经的圆隆寺,规模宏大,气势恢宏。寺内不仅建有金刚殿,还有前后殿,彰显着它的庄严肃穆。那些保存下来的石柱础,尤其是新市村广场凉亭下刻有文字的柱础,虽历经风雨侵蚀,“圆隆寺”三个大字却依然顽强地宣告着它的身份。还有那曾矗立在此的庞大石龟,背上刻满文字,仿佛在默默讲述着圆隆寺的过往。据新市老人们讲,圆隆寺内有99个和尚,常年香火不断,是周围十里八乡百姓烧香祭拜的神圣之地。

据新市村70多岁的老书记孙玉成回忆,大约65年前,村民们在圆隆寺南找寻寺内古井时,意外挖出一口大钟。那大钟直径约1米,高1米多,钟体破碎的茬口竟有四五厘米厚,青灰颜色。难以想象,当年这口大钟鸣响时,声音会传得多远,它曾是圆隆寺繁荣的见证。上世纪50年代,由于村民对文物知识的匮乏,那口从地下挖出的大钟被当作废铁砸毁,如今只存在于人们的记忆之中。

村民们还曾在遗址挖出过精致的瓷碗、瓷蟾蜍,只是这些珍贵的文物如今已不见踪迹。还有从圆隆寺遗址上挖出的那一片片陶片、瓷片、瓦当,一枚枚制钱,一尊尊佛像,一块块柱础,每一件都是历史的馈赠。其中一片龙形图案的瓦当,纹理清晰,画面逼真,让人不禁感叹圆隆寺昔日的辉煌与不凡。那庞大的龟驮碑,不仅制作精美,更是历史的诉说。

抗日战争时期,圆隆寺内驻扎着伪军,给这片宁静之地带来了战火的纷扰。1994年12月版的《济阳县志》中“伪军”一条记录下了这段历史,“路兆岩的1个中队驻新市”,他们就盘踞在圆隆寺。但正义终将战胜邪恶,抗日战争快结束时,德州的八路军在路虎子的带领下来到新市村,只放了几枪,吓得伪军全部缴械投降,圆隆寺又恢复了它的宁静,只是多了几分战争的沧桑。

大约上世纪50年代,圆隆寺渐渐倒毁,寺内很多物品不知所踪。曾经辉煌几百年的圆隆寺只剩下北部那高出地面三四米的高台,和南部低于村内地面四五米的大湾,仿佛是岁月留下的两道深深的印记。幸好,济南市人民政府和济阳区人民政府对圆隆寺遗址进行遗址保护,修建了防护墙加护栏,安装了监控摄像头,树立了文物保护的石碑,张贴了文物保护的宣传板。村“两委”领导非常重视圆隆寺遗址和文物,不仅派人看管,而且把遗址上的石碑、柱础等文物妥善安置,加以合理保护。

站在新市圆隆寺遗址前,微风轻轻拂过,似乎能听到历史的回响。它见证了朝代的更迭、文化的繁荣、战争的硝烟,如今虽只剩残垣断壁,却依然是新市人心中无法磨灭的记忆。这片遗址,不仅是一处历史遗迹,更是一部生动的史书,让后人能透过它,触摸到那段遥远而又真实的过去。 作者单位:澄波湖学校