把治水当作第一要务的知县胡德琳

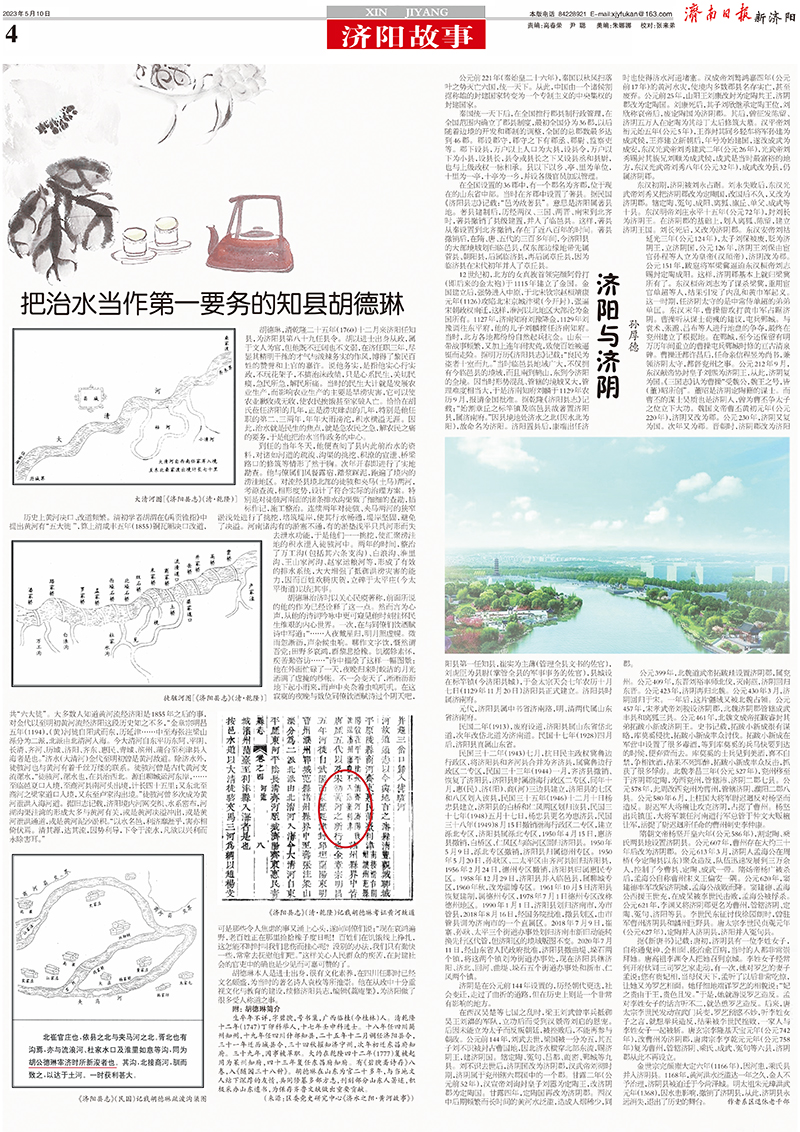

历史上黄河决口、改道频繁。清初学者胡渭在《禹贡锥指》中提出黄河有“五大徙 ”,算上清咸丰五年(1855)铜瓦厢决口改道,共“六大徙”。大多数人知道黄河流经济阳是1855年之后的事,对金代以至明初黄河流经济阳这段历史知之不多,“金章宗明昌五年(1194),(黄)河徙自阳武而东,历延津……中至寿张注梁山泺分为二派,北派由北清河入海。今大清河自东平历东阿、平阴、长清、齐河、历城、济阳、齐东、惠民、青城、滨州、蒲台至利津县入海者是也。”济水(大清河)金代至明初曾是黄河故道。除济水外,徒骇河也与黄河有着千丝万缕的联系。徒骇河曾是古代黄河支流漯水,“徒骇河,漯水也,在县治西北。源自聊城运河东岸,……至临邑夏口入境,至商河县南河头出境,计长四十五里;又东北至商河之梁家道口入境,又东至卢家沟出境。”徒骇河曾多次成为黄河泄洪入海河道。据旧志记载,济阳境内河网交织、水系密布,河湖沟渠洼湾的形成大多与黄河有关,或是黄河决溢冲出,或是黄河泄洪通道,或是黄河泥沙淤积。“以水名邑,利济靡涯乎,害亦相倚伏焉。清其源,达其流,因势利导,下令于流水,凡欲以兴利而永除害耳。”

胡德琳,清乾隆二十五年(1760)十二月来济阳任知县,为济阳县第八十九任县令。胡以进士出身从政,属于文人为官,但他既不迂阔也不文弱,在济任职三年,尽显其精明干练的才气与泼辣务实的作风,博得了黎民百姓的赞誉和上官的嘉许。说他务实,是指他实心行实政,不玩花架子,不搞泡沫政绩,只是心系民生,关切民瘼,急民所急,解民所痛。当时的民生大计就是发展农业生产,而影响农业生产的主要是旱涝灾害,它可以使农业歉收或无收,使农民挨饿甚至家破人亡。恰恰在胡氏莅任济阳的几年,正是涝灾肆虐的几年,特别是他任职的第二、三两年,年年大雨滂沱,积水横溢无涯。因此,治水就是民生的焦点,就是急农民之急,解农民之痛的要务,于是他把治水当作政务的中心。

到任的当年冬天,他便查阅了县内此前治水的资料,对诸如河道的疏浚、沟渠的挑挖、积潦的宣泄、桥梁路口的修筑等情形了然于胸。次年开春即进行了实地勘查。他与僚属们风餐露宿,踏浆踩泥,跑遍了境内的涝洼地区。对流经县境北部的徒骇和夹马(土马)两河,考源查流,相形度势,设计了符合实际的治理方案。特别是对徒骇河南面的诸条排水沟渠做了细细的查勘,插标作记,施工整治。连续两年对徒骇、夹马两河的狭窄淤浅处进行了挑挖,培筑堤岸,使其行水畅通,堤岸坚固,避免了决溢。河南诸沟有的淤塞不通,有的淤垫浅平只具河形而失去泄水功能,于是他们一一挑挖,使汇聚涝洼地的积水泄入徒骇河中。两年的时间,整治了万工沟(包括其六条支沟)、白浪沟、淮里沟、王山家河沟、赵家运粮河等,形成了有效的排水系统,大大增强了抵御洪涝灾害的能力,因而百姓欢腾庆贺,立碑于太平庄(今太平街道)以纪其事。

胡德琳治济时以关心民瘼著称,前面所说的他的作为已经诠释了这一点。然而言为心声,从他的诗词吟咏中更可窥见他时刻挂怀民生维艰的内心世界。一次,在与同僚们饮酒赋诗中写道:“……入夜戴星归,明月照虚幌。微雨忽淅沥,声杂候虫响。聊作文字饮,慨然谓吾党:田野多哀鸿,群黎悲拾橡。饥溺轸素怀,疾苦勤咨访……”诗中描绘了这样一幅图景:他在外面忙碌了一天,夜晚归来时皎洁的月光洒满了虚掩的纱帐。不一会变天了,淅淅沥沥地下起小雨来,雨声中夹杂着虫鸣叽叽。在这寂寞的夜晚与数位同僚饮酒赋诗过个阴天吧,可是那些令人焦虑的事又涌上心头,遂向同僚们说:“现在哀鸿遍野,老百姓正在那里捡拾橡子度日呢!百姓们在饥饿线上挣扎,这怎能不时时叫我们悲伤而挂心呢?没别的办法,我们只有勤快一些,常常去抚慰他们吧。”这样关心人民群众的疾苦,在封建社会的官吏中的确也是少见而可嘉可赞的了。

胡德琳本人是进士出身,很有文化素养,在四川任职时已经文名颇盛,为当时的著名诗人袁枚等所推崇。他在从政中十分重视文化与教育的建设,续修济阳县志,编辑《蒿庵集》,为济阳做了很多受人称道之事。

附: 胡德琳简介

生卒年不详,字碧腴,号书巢,广西临桂(今桂林)人。清乾隆十二年(1747)丁卯科举人,十七年壬申科进士。十八年任四川简州知州,十九年任四川什邡知县,二十五年十二月调任济阳县令,三十一年迁历城县令,三十四秋擢知济宁州,次年初迁东昌府知府。三十九年,因事被革职。大约在乾隆四十二年(1777)复被起用为莱州知府,四十三年复任东昌府知府。有《碧腴斋诗存》八卷,入《随园三十八种》。胡德琳在山东为官二十多年,与当地文人结下深厚的友情,共同修纂多部方志,刊刻部分山东人著述,积极采办山东遗书,为保存齐鲁文献做出重要贡献。

(来源:区委党史研究中心《济水之阳·黄河故事》)