济阳闻韶书院钩沉

齐建水

历史上,济阳共有两处闻韶书院,一处是始建于元大德年间(1297-1308)的曲堤闻韶书院,一处是道光四年(1824)在济阳县城里建立的闻韶书院。

闻韶书院因闻韶台而得名,说闻韶书院必先说闻韶台。

闻韶台是为纪念孔子适齐闻韶这一历史事件而建成的高台景观。

齐景公三十一年(前 517),孔子所在的鲁国发生了一场大夫专权、摧垮公室的内乱。在争权夺势的斗争中,国君鲁昭公被季平子等贵族势力打败,被迫逃往齐国。一贯以“复周礼”为使命、重视君臣纲常的孔子,非常不满这种“以下犯上”的逐君行为,为了躲避这场政治动乱和对鲁昭公表示支持,带着他的部分弟子,愤然离鲁,去齐国追随鲁昭公。一日,孔子率弟子们途经济水下游的古城曲堤,被城内传来的美妙音乐所吸引,循声进城,欣赏到了尽善尽美的《韶》乐。

当时曲堤是齐国的“国中国”——逄国的都城。逄国是夏朝时期的一个古国,原在山东临淄一带,后来被薄姑氏部族所灭,逄国贵族迁移到了济水下游的曲堤。商亡周立,曲堤被封于齐地。周王朝为安抚前逄国的贵族,将逄伯陵的后代封为侯爵,周昭王甚至把自己的女儿龏姒嫁给了逄公,消亡的逄国在西周的提携下复国,只是由于国力很弱,徒有国家之名,并无国家之实,完全听命于齐国国君。

曲堤刘台村西周古墓遗址的出土文物可以佐证这段历史。曲堤以北3公里有个村叫刘台村,该村村西200米处有一个方圆150米的高台地,当地人称其为“平顶山”。这就是国家级重点文物保护单位——刘台子遗址。1979年3月、1982年10月和1985年5月,经过文物部门3次考古挖掘,出土了一批价值很高的刻有铭文的青铜器和玉器艺术品,其中33件青铜器中,带铭文的青铜器就有14件之多,青铜器上的铭文大多为“夆”(夆即逢,通逄)或与之有关的铭文,铭文内容包括“夆宝尊鼎”、“夆彝”、“王季作鼎彝”、“季作宝彝”等,经专家鉴定,这处墓地墓主人身份属于逄国国君级别。

《韶》,史称舜乐。《竹书纪年》载:“有虞氏舜作《大韶》之乐。”《吕氏春秋·古乐篇》同载:“帝舜乃命质修《九韶》、《六列》、《六英》以明帝德。”由此可知,《韶》乃舜所作,主要是用以歌颂尧帝的圣德,并示忠心继承。《韶》乐所体现的“乐与政通”的意境,十分符合孔子的政治主张,所以他观看了《韶》乐表演之后,不由地叹曰:“韶,尽美矣,又尽善也。”并沉浸其中不能自拔,以致很长时间吃饭都品不出肉的味道,从而留下“子在齐闻韶,三月不知肉味”的传世佳话。

汉唐时期,“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想的正统与主导地位确立,尊孔成为一种时尚,文人墨客便在曲堤古镇东街修建了闻韶台,以纪念孔子闻韶这一历史事件。从宋、元、明、清六位官员的文章记载中,可相互得到印证:“曲堤镇之左有闻韶台一所,世传先师孔子在齐闻韶,兹即其地。”“汉唐以来,先师过化之地,俱必有建,因筑台其间……”

根据明、清、民国《济阳县志》的记载和有关图片,我们可以了解到当年闻韶台兴盛时的面貌:闻韶台是座用黄土堆筑而成的方形高台,高40多米,台基占地3000多平方米,台顶1000多平方米。高台脚下,错落有致地布局着闻韶书院、万世宗师坊、王母楼、皇姑寺等建筑群体。闻韶台东南角有“魁星楼”,台顶又分为上院和下院,上院有大成殿、状元阁,下院立有八块石碑,其中两块高2米有余,上有盘龙石刻,下有赑屭相驮,其中一块碑文为北宋政治家、文学家曾巩所题的“人仁为本”,另一块碑文是北宋诗人、书法家黄庭坚题写的“千古一脉”。

再说书院。

书院之名,最早出现于唐朝官方设立的“丽正书院”、“集贤书院”,最初的职能是帮助皇帝了解经史典籍、举荐贤才和提出某些建议,供皇帝选用和参考。南北朝以后,以书院命名的私人藏书、治学机构开始出现,个别书院兼有了教学职能。

到了五代时期,政局混乱,战争连年,官学废弛,人们求学问道只好依靠民间书院,从而使书院的教育功能进一步提升,也使书院完成了由官方学术机构向私立学术机构的转变。

北宋王朝建立后,把科举考试作为选拔官吏的主要途径,政府连年开科取士,不断增加科举录取名额,但当时中央政府忙于统一战争,没有余力兴办教育,士子如欲求学,只能依靠私人教育,加之统治者为了巩固自己一家一姓的统治,极力抑武扬文,客观上刺激了书院的发展,书院的内部结构和功能也日趋完备。

靖康之变(1127),金军南下,宋室南迁,史称南宋。济阳之地被金军控制。金天会七年(1129),置济阳县。南宋时期,随着雕版印刷术进一步普及,私人刻书业有了更大的发展,书籍流通日广,为书院发展提供了便利条件,书院建设出现了有史以来的第一个高潮。南宋辖区内,不但书院数量众多,建设阶层广泛,而且各种内部规制也愈加细密和完备,以至不少学者皆到书院讲学,有志求学问道的士子也趋之若鹜,其教学职能进一步提升,学术研究气氛浓厚,使得书院超出官学之上而在社会上有着很高的地位和广泛的影响。这标志着中国古代书院文化的成熟。可在南宋辖区内书院迅速发展的同时,包括济阳在内的广大北方地区因处于少数民族政权统治之下,书院发展长期沉寂无闻。

元朝建立之后,统治者执行元世祖忽必烈制定的颇为开明的书院政策,北方的书院得到快速发展。

济阳的书院文化就是从元朝大德年间开启的。由明·万历《济阳县志》所载《县尹杜溥德政铭》一文可知,元大德初年(1297),魏人杜溥(字浩卿)任济阳县尹,“振刷惟新,威惠并著。五事甫就,尤亟以兴建学校为务,意向所在,耆艾豪右争先趋之相之。”民国《济阳县志》文《邑侯李公德政碑记》有载:“我济自天会七年属于金。嗣有县尹杜公于曲堤镇改建闻韶台。台前建立书院,额曰‘闻韶’。此济邑书院所由昉也。”正是在杜溥任济阳县尹期间,在闻韶台建设了书院。

在漫长的历史岁月中,闻韶台伴随着社会对孔子儒家思想的毁誉而起伏兴衰,在自然风雨和人为毁建中泯灭与重生,而书院作为闻韶台的组成部分,自建立以来也随之起伏兴衰。

元泰定四年(1327),王士熙(约1265-1343,字继学,曾任治书侍御史、中书参政等,山东东平人)主持,在闻韶台上建成大成殿。他在《曲堤镇修建大成庙碑记》一文中描述到:“起大成殿四楹,像事圣哲以阁,礼经讲堂、斋舍、庖厨必备。”“礼经讲堂”的设立,表明此时书院已具有教学功能。

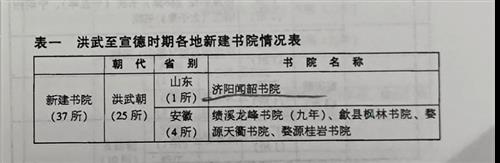

十四世纪中叶,朱元璋起兵推翻元朝,统一中国,建立明朝。明朝政府为加强个人专制统治,确立了“治国以教化为先,教化以学校为本”的文教政策,除在府州县各级建设官学外,还大力兴办社学,却对以民办为主体的各地书院采取了限制乃至禁绝的政策,很多书院被取缔,遗留者也皆改为官学。据故宫出版社于2012年出版的《明清书院研究》一书考证,从洪武到宣德六十多年时间里,全国各地新建书院只有37所,曲堤闻韶书院是其中之一,且是山东唯一的一所(见右图)。

清乾隆《济阳县志》有载:“闻韶书院,即曲堤镇闻韶台。明教谕王省建大成殿其上,奉先圣及颜、仲二侍像祀焉。”再查明·万历《济阳县志》可知,王省乃江西吉水人,洪武末为济阳儒学教谕。由此可以推断,闻韶书院是在这个时候由民间私学被政府转改为官学的。

书院作为文化传播、士子求学、教化民众的重要途径,自然是统治者千方百计想要掌控的工具,通常随着统治者的统治需要而抑扬兴废。经过明朝初期一个时期的极度沉寂之后,到了嘉靖年间,随着科举制度弊端丛生,官学日益腐败 ,一批士大夫重新提倡自由讲学,民间书院才又兴盛起来,数量急增,学术气氛空前活跃,并逐渐取代各级官学而成为主要教育机构,正统教育色彩更加明显。

正是在这样的背景下,闻韶台和闻韶书院得到了较大规模的重修。嘉靖三十二年(1553),武定兵备道佥事曹天宪组织重修闻韶台,并撰文《重修闻韶台记》,文中记载:“台之巅旧有佛像撤去之,台下庙遗址建礼塾数楹,岁时命镇民知书者主焉,俾环镇第子习句读于塾。”由此可见,通过这次重修,书院由台上迁到了台下,成为独立的院落,房舍的增建,表明此时讲学私塾条件更加完备。

新的书院建于闻韶台之南,与闻韶台有桥相连,房舍皆灰砖青瓦,大门南开,门楣之上镶一块黑底绿字的横匾,上书“闻韶书院”四个大字。进门北去,迎面是五间大殿,四根紫红色明柱撑起前厦,殿门左右用屏风贴地镶起。院子东西两侧,各有带卷棚的厢房六间。万历二十一年(1593),武德道副使尹应元在书院前建起“万世宗师坊”,石刻对联为“玉振金声三月独含千古味,凤仪兽舞两阶犹动四方风。”建筑古朴大方,更为书院增添了庄重典雅、幽深古香的气氛。

明末清初一代经学大师张尔岐(1612-1678,字稷若,号蒿庵,山东济阳人)与曲堤闻韶书院渊源颇深,曾在此教学达十年之久。他一面勤奋教学,一面苦心研读经书、著书立说,这期间的著作有《天道论》、《中庸论》和《曲台记》等,他的名著《仪理郑注句读》也是这时草成的。在这里,他培养出了刑部尚书艾元徵、莱阳县令刘法媛、泗水县教喻刘作梯等一众文化英才。

世事无常,到了明朝末期,政治腐败,天灾连年,对辽战事日益扩大,很多书院毁于兵燹,幸存书院也呈十分凋敝的状态。直到清康熙时期,将近半个世纪的社会动乱大致平定下来,中国社会进入了一个和平发展新时期,在精神文化上揭起了“崇儒重道”的旗帜,兴办书院之风才又炽热起来。清政府后来又将“崇儒重道”发展为“尊崇理学”,为扩大宣传面,提倡兴办书院更加不遗余力。仅清朝就对闻韶台和书院进行过三次大的修建或修缮:康熙二十一年(1682),县令李能白和儒生艾元烈进行重修;乾隆十七年(1752),县令朱垣进行重修;乾隆二十五年(1760),县令胡德琳进行重修。

到清朝后期,因为内忧外患纷至沓来,政局动荡,吏治腐败和国家财力危机,书院发展也进入了衰落期,师资水平严重下降,院产损失严重,官绅捐款明显减少,普遍出现了经济危机,不能支付师生束脩膏火,无法进行正常的教学活动。曲堤闻韶书院也同全国其他书院的命运一样,开始衰败下来。

至道光四年(1824)曲堤闻韶书院颓废已久,当时的县令李若琳(字淇筼,贵州古黔举人)在县城内西北隅,旧宪民街西首路北(今实验小学处)又建起了一座闻韶书院。民国《济阳县志》《邑侯李公德政碑记》有载:“历元而明兴废难稽,国朝亦无定制。嘉庆乙卯,淇筼李公以黔中名孝廉来尹于斯,爱民重儒,慨然以培植人才为已任。首先捐廉,倡率谕士民,次第捐输,于城中西北隅,辨方定位,建修书院。饬材鸠工,不数月而葳讲堂,号舍焕然俱备,仍名之曰‘闻韶’”。

曲堤、济阳两处书院同名,并一脉相承。济阳城里闻韶书院建成后,规模和影响进一步扩大。杨汝绶在《济阳书院碑记》中说:“二十余年来,人文蔚起,科第联绵,洵美事焉。”直至清末民初,闻韶书院一直是济阳培养人才的重地,李若琳的历史功德也一直被济阳人所铭记。

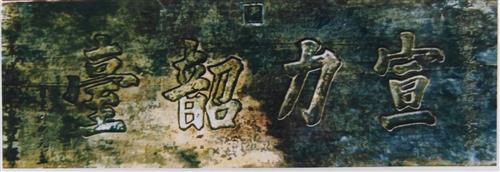

济阳城里闻韶书院建成后,并未削弱曲堤人的书院情节。道光十年(1830),曲堤东街贡生刘仲元捐资修建闻韶台及书院,邑侯王公嘉其公敏,赐“宣力韶台”的匾额(见上图)。岁贡刘金镛(1818-1880,字仔韶,曲堤东街人)也曾起草《修复曲堤镇闻韶书院募捐疏》,呼吁社会各届慷慨捐款重修闻韶书院。

然而,随着近现代社会的剧烈变革,书院这种教育制度终因不适应社会发展而走入了没落期。戊戌变法时期,清政府要求将各省府厅州县现有之大小书院,一律改为兼习中学、西学之学校。光绪三十一年(1905),清政府又下令废除科举考试制度,曾经作为科举制度附庸的书院完全失去了存在的价值,旧有书院纷纷废弃或改作他用。

1902年,济阳县城内闻韶书院改为济阳县高等小学堂,后更名为县立小学。民国《济阳县志》有载:县立小学位于本城西北隅,宪民街西首路北,清光绪三十二年创办,原名济阳县高等学堂,民国初年改为济阳县高等小学校,至民国十七年冬北伐成功,学制更新,遂定为济阳县立小学……该校为前闻韶书院旧址。现仍为济阳实验小学驻地。

1931年,曲堤闻韶书院被曲堤东街村一个叫刘龙湖的公守(相当于村长)拆掉,用废旧砖石在曲堤镇的东门和东南门各修了一座桥。至此,延续了600年之久的古老书院走完了它的最后的历程。

闻韶书院虽然消失了,但它对济阳古代教育事业的发展、文化人才的培养和地域文化的传承,无疑发挥过举足轻重的作用,是济阳宝贵的历史文化遗产,值得珍视。

作者单位:区文联