宏扬民族饮食文化 传承清真风味美食

——山东省德州市宁津长官镇清真风味美食介绍

◎张加增

编者按:我区作家,原区文联主席张加增同志精心为其热爱的故乡撰写了介绍家乡清真风味美食的文章。现应作者所愿刊登在他同样热爱的第二故乡的媒体平台上,以期品鉴交流并飨读者。

一、穆斯林清真饮食文化的起源与发展

“民以食为天”。自古以来,人人都渴望健康长寿。关于长生不老,关于天人相应,关于饮食养生方面的论述和佳话汗牛充栋。《黄帝内经》指出:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气。”其饮食养生的基本原则是“谨和五味”。

在我们这个历史悠久,饮食文化特别发达的国度,亘古以来,人们对于“衣食住行”中的食字最有兴趣,且情有独钟。孔圣人说:“食不厌精,脍不厌细。”反映了他对于饮食质量的要求。亚圣孟子也曾透露了他的胃口不错:“鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也”。伟大领袖毛主席曾在畅游长江时,一边抒发着“胜似闲庭信步,极目楚天舒”的情怀,一边又咀嚼着:“才饮长沙水,又食武昌鱼”的滋味。

饮食对于人类不可或缺,饮食文化与人类共生共存。君不见,在这个星球上,无论中餐西餐都有着自己的风格体系。在世界范围内,大抵可分为三大菜系。东方菜系(以中国菜为代表),西方菜系(以法国菜为代表),伊斯兰菜系(以土耳其为代表)。植根于中华民族大家庭的东方菜系,除了汉族饮食文化的丰富多彩,如八大菜系(川菜、鲁菜、粤菜、苏菜、闽菜、湘菜、徽菜和浙菜)等。各地各民族还有不同特点内涵的饮食文化。而穆斯林民族共同创造发展的清真饮食文化,尤其令人瞩目。严格说来,清真饮食文化已成为中国伊斯兰文化的一个重要组成部分,它不仅仅是一种宗教文化,而且是包罗万象,体系完整,影响深远的世界大文化之一。

著名大学者季羡林先生说过:“在世界上延续时间长,没有中断过,真正形成独立体系的文化只有四个。即:中国的文化体系,印度的文化体系,阿拉伯伊斯兰文化体系和希腊罗马文化的西欧文化体系。”这是相当精辟、相当确切的概括和定论。

这里所说的清真饮食文化在季先生所说的四大文化体系中就占了两大属性。从起源上讲,它属于阿拉伯伊斯兰饮食文化。但从长期演变和发展过程看,它又是中国文化体系的一个别具风格的品种。因而可以说,清真饮食文化是具有中国特色的伊斯兰清真饮食文化。

在漫长的岁月里,确切地说是在唐永徽二年(公元651年),伊斯兰教通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路传入中国。经蒙元时期的较快发展。回回民族、维吾尔民族等穆斯林民族谨遵圣训:“爱国是信仰的一部分”。和“学问远在中国亦当求之”。在与华夏民族的不断交流,不断融和中“和而不同”,相融而行,逐步成为祖国大家庭中的一员。中国的穆斯林具有“大分散、小聚集”的特点,为了生存,他们习惯于经商,习惯于经营各类清真风味美食。他们把从祖先那里传承下来的饮食文化不断发扬光大。一方面保持着伊斯兰文化特点,一方面又从中国传统文化中汲取营养。在中外饮食文化的交流中,形成了具有两种文化特色的奇葩。即起源于阿拉伯,发展于中国。即是民族的,也是世界的。从而促进了华夏饮食文化的交流合作,成为东西方文化交流的一张靓丽的名片。

二、穆斯兰清真饮食文化的内涵与特点

如今,不论你是哪个民族或哪个省份的人,走遍大江南北,穿过大街小巷,你都会感受到清真饮食文化的氛围。看到或品尝到清真风味美食。什么兰州拉面、西安羊肉泡漠、新疆的手抓羊肉、青州的糕点、长官的包子、德州的扒鸡、东来顺的水饺等又好又多的清真食品。清真菜肴已列入华夏十大名菜之一。

早在七、八百年前,元代宫庭食谱中就有清真菜系,清朝的宫庭大宴中,也有清真全席名列其中。清真饮食可谓历史悠久,丰富多彩。穆斯林饮食文化通过长期的与其他民族的交流融合,有着独特而深刻的内涵和极其鲜明的特点。

具体说来,清真饮食主要讲究:“怎样吃?吃什么?”和”“有所食,有所不食。”它不单单是为了充饥,还包括左右性情的医学道理。清真饮食讲究“以样为本,以洁为要,以德为先”。提倡“内清外洁,择善而实,清真所宗”。在食物的选择上有着严格的要求和禁忌。《古兰经》说:“准许他们吃佳美的食物,禁戒他们吃污秽的食物”。佳美一词实则为清真的代名词,蕴含了清洁无染的食品本质与真实无欺的商业伦理与道德标准。

一是清洁性和可食性。伊斯兰教法规定:禽食谷、兽食草、貌不丑陋、性情温顺的反刍的禽和动物可食用。如:“牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔、獐、鸽、驼、鹌鹑、鱼类、虾类。动物有四蹄,蹄分两瓣的可食用。且在宰杀前经阿訇道过“太斯米”,即按伊斯兰教规定的屠宰方式供应的。这些动物体态俊美,内质鲜美,性情温顺,食之对人大有裨益。

二是禁止食用的。伊斯兰教规定:禁食猪肉、血液、自死物,凶残的不反刍的禽兽及一切野兽。如:猪、狗、猫、熊、虎、狼、豺、狐、鼠、蛇以及吃肉的鹰等。

可见,清真饮食的特点是从源头上把关,严格选材、防患病于先。这对食用者身心健康是大有益处的。具有鲜明风格和风味的清真饮食经过一代代人的努力,已成为广受欢迎的艺术化的食品。看吧,那随处可见的涮羊肉、烤全羊、全羊宴、油香、散子、麻花、八宝饭、炒面、切糕、小笼蒸包等。枚不胜举。花样之多、味道之香、形色之美,技术之精,无不显示了回族,维吾尔族等穆斯林群众的聪明才智。中国特色的伊斯兰饮食文化兼具兄弟民族的优秀元素和众长。具有强大的生命力、它是一种信仰,一种文化,一种自强不息,因此它也是华夏民族的一笔宝贵的精神财富。

三、宁津县长官镇的清真风味美食

长官镇地处山东河北两省交界之处,东邻乐凌县,南依宁津县,北隔漳卫新河与南皮县隔河相望。是一个历史悠久、文化灿烂、交通与地理条件非常优越的地方,同时也是全县唯一回族汉族杂居的地方。在全镇四万五千居民中,回族有五千多人,占全镇九分之一。

在漫长的岁月里、这里的穆斯林群众凭借北靠京津石唐环渤海经济圈,南依济南德州等大中城市的优势。以宏扬民族饮食文化为崇高目标,以传承清真风味美食为己任,在长官镇党委政府的正确领导下,在兄弟民族的大力支持下。严格按照伊斯兰饮食文化的要求,不断丰富清真饮食的内涵和特点,不断坚定传承和发展清真饮食风味美食的信念。融优秀的基因、精湛的技艺,唯美的情怀于一体。从一家一户做起,从一品一味坚守。代代相传,风雨无阻,从而保持和发扬了清真风味美食的传统,创造出一大批以长官包子,天利和羊肉,人和轩勺面、六箴堂窝头等为代表的清真风味美食,以“环保、绿色、清洁、营养、美味”为特点,丰富了清真饮食文化,满足了不同民族消费者的需要。如今长官镇的名吃菜系,烧烤、涮炖及众多优美的面食小吃,不断为长官镇扬名增光。“吃在长官,名吃在长官”正成为这里的一种文化现象,多种多样的美食也吊足了远近消费者的胃口,下面听笔者慢慢介绍。

长官包子

“长官的包子,大柳的面,要吃驴肉上保店”。这是宁津县的三大名吃,也是山东省的三大名吃。在童年的记忆里,长官包子是美味无比的,一年中偶尔吃上几回。那是解大馋的。那包子洁白圆润,捧在手里先是一股浓浓的麦香味,接下来开一点皮儿,先用小口喝三口油,啧啧!好香!那不是一般意义上的油,而是混合了牛肉或羊肉姜葱菜及多种名贵材料科学搭配,而形成的鲜香浓醇的包子馅的汤汁。吸进嘴里,香而不腻,那种美味很香很细,慢慢的通过舌尖吸进肺腑,令人回味无穷。

长官包子因源于宁津长官镇而得名。因其独特的工艺和质量,已被列入山东省非物质文化遗产名录。相传,清同治年间,回民张含立,在本街上开了间包子铺。他本人聪明好学,广采众家之长,精心研究出一种独具风味的包子。一经上市,便名声大振。前来品尝者络绎不绝。据说,清朝重臣张之洞(南皮人)回乡省亲时,曾专门用长官包子招待客人。那些人吃过后赞不绝口,以至长官包子名声鹤起,誉满京城。长官包子选料讲究,对选用牛羊的品种、年龄、健康程度、肥瘦情况都有严格要求。选好经伊斯兰传统方式屠宰后,选取特殊部位的牛或羊肉。经十几味名贵的药材浸泡好,然后在木板上细细剁匀,配以老姜鲜葱,花椒大料水和上等酱油、香油调制。所用面粉系小麦精粉,和面较嫩一些,使其兜馅不破,软而不粘。包时宛如艺术家献艺。“上捏三十二,形似一朵花,封口严又实,汤汁不外溢。”包子蒸好后,远看似朵朵菊花,近看如颗颗白玉,提起来又似一个个小灯笼。吃过长官包子的人,无不感到一种综合艺术的享受,以至久久不能忘怀。

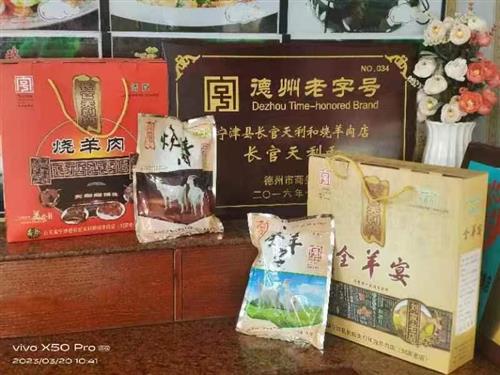

天利和烧羊肉

在童年的记忆里,在长官老十字街的东北方有一口大锅,那锅底常常是柴火熊熊,锅中常年冒出一种浓浓的烧羊肉的味道。若赶上出锅,在围观人群的注目下,主人用一专用的铁钩,将烧羊肉一块块捞进盘中,然后抹上香油,那羊肉微红、滋润、光亮。那香气无颜无色。浓烈醇厚,从街上一直向四外弥漫开去,令人闻而生津,从鼻孔一直吸入肺腑,恨不得立马吃上一口。这香气源自百年老汤,源自祖传密方,源自特殊工艺。这是几代人传承而形成的独特味道。这羊肉熟而不烂,香而不腻,吃进嘴里回味无穷。它是一种名吃,它是一种珍肴,它是一种舌尖上的文化,它是一种美好的记忆,这就是宁津长官镇天利和红烧羊肉。

据史料记载:清朝末年长官街上来了一户刘姓回民,同时也带来了祖传的烧羊肉的密方和工艺。接着他在北街上盘锅垒灶经营起烧羊肉的营生。他以当地的纯正小山羊为原料,秉承伊斯兰传统屠宰工艺,确保羊肉无血无水纯净。然后加上独特配料,文火焖炖。一经出锅便吸引了顾客眼球,众人争相前来品尝购买。结果是百口相传,百里尽知,刘家羊肉不径而走。以至形成童谣:“长官包子一兜油、要吃羊肉找老刘”。

很快这童谣传进一代名臣,清代洋务派代表人物张之洞耳中。他祖籍南皮县,离长官镇不远,这位美食家听闻此等美味,岂有不尝之理。于是,他身着布衣,带一随从,急急向长官街赶来。那是暮春时节,田野里麦浪滚滚,漫空中紫燕纷飞,街外的水湾中碧波荡漾、荷香四溢。他顾不得欣赏美景,而是跨过寨墙,穿过吊桥和熙熙攘攘的人群,直接走进北街的刘氏饭店,进门后便被那一阵阵好闻的香气感染了,禁不住连连赞叹:“真乃人间美味,名不虚传”。他们好不容易在靠角的地方找了张桌子坐下,便急催店小二上羊肉。巧的是,他虽是便服,还是被店主老刘也就是他昔日的同窗认出来了。老刘上前拜过,说道:“近闻大人省亲,本想前去看望,又恐打扰了大人,不想您竟屈尊光临小店,真乃蓬荜生辉”。张之洞赶忙扶起老刘道:“此次回乡不敢扰民,听童谣说红烧羊肉找老刘,不想竟是同窗,幸甚”。二人开怀大笑,坐定叙旧,说不尽仕途险恶,道不完人生坎坷……一杯茶尽,张大人摧促,“快快上肉,一饱口福”。“好来!”老刘迭忙回到厨房。亲自操作,一会功夫便上来十盘美食。但见白瓷盘中闪亮登场的是:羊头、羊舌、羊耳、羊肝、羊心、羊肚、羊肠、羊腿、羊尾、羊蹄,外加一盘点了香油的蒜泥。啊!一席美美的全羊宴。张大人见了一时不知从何下筷。“请随便,大人,赶紧品尝”。

听老刘这一让,张之洞便迫不及待地大口吃起来,完全忘了他一品大员的尊仪。边吃边念叨:“真乃人间美味,珍味啊,入口爽,肥而不腻,酥嫩鲜美,沁腑异香”。吃到开心处,他想起唐代诗人贾岛《颂德上贾常侍》中的诗句,“自顾此身无所立,恭谈祖德朵颐开”。并随口吟出,二人便大笑起来。

饭后,张大人执意要结账,刘老板执意不收。张大人只好让老刘再沏壶茶来。但上茶后他只喝了口便告辞了。送走张大人,老刘在收拾茶具时,发现了茶盘下张之洞留下的一张银票。他便仔细地收藏起来,留做纪念。三天后,张之洞派人送来一条幅,上写“天利和烧羊肉”六个大字。寓意为天时地利人和。老刘视作珍宝,请人将此制成牌匾,挂在门口,成为老刘家一块金字招牌,只可惜在文革期间此匾被人毁坏。

如今,老刘家烧羊肉已传承至第十代孙刘振冰手中。1998年一块复制而成的“天利和烧羊肉”牌匾又重新挂在门店之上。他们正谨遵祖训,不断传承老刘家烧羊肉的配方和工艺,恪守“踏实做人,诚信经营”的理念。不断把刘家烧羊肉这一品牌发扬光大。目前刘家烧羊肉已发展到“烧、焖、炖、烤”四大门类,十几个品种。并以坛装、真空装的方式不断进入京津石济德等大中城市和各大超市,已成为黄河上下佳节共享、馈赠亲朋的美味佳肴,广受消费者们的青睐。

人和轩的美食——勺面和锅饼

人和字号已近三百年了,人和轩的美食吸引了一代又一代人的眼球。很多时候,若是谁家来了客人,去人和轩端碗勺面再来角锅饼,那是最高的礼遇了。因为这两种美食实在太好吃,太实惠了。它的老店就在长官十字街的西南角上。那里终年人来人往,香气不断,食客不断。那是古镇上的一个特别的新闻网站,那是古镇上的一个特别的景点。悠悠岁月,人和轩给世人留下了许多的故事和美好的记忆。

先说人和轩美食——勺面。所谓勺面就是用炒勺做的炝锅热面。那面条是手擀的,十分精细讲究,用优质小麦在石磨上研出精粉,再加少许食用盐碱,一遍又一遍的擀成面条。那面条精细均匀,晶莹剔透。然后炝锅,放入葱姜,放入精选的牛羊肉丝,炒熟后加高汤煮面,加小磨香油,点少许醋,用一个鸡蛋的蛋花和大青豆点缀。那面闻之浓香,入口清爽,滑而不粘,筋道耐品。人和轩秉承诚信为本,质量上乘的经营理念。勺面一勺只做一碗,从不图省事,一勺多碗,确保了它的质量和色香味俱全。所以方圆数百里,久享美食之誉。

再说人和轩的锅饼。人和轩的锅饼起源于清光绪年间,至今已传至第五代人张国宾手中。人和轩锅饼以优质面粉做成一寸厚一尺大小的圆饼,烙而熟之。外焦黄里细白,主要有五香椒盐和枣锅饼两种。人和轩锅饼之所以成为美食,主要是用料讲究,艺术精湛。除优质的面粉、食用油、枣泥外,一张锅饼要烙烤一个小时,掌握火候是其关键。其发面、和面、揉压等准备工作较长较细。所以做出的椒盐锅饼香脆可口,外焦里嫩;枣锅饼甘甜香美,回味悠长。因而,深受人们的喜爱。

六箴堂窝头

长官街的六箴堂窝头,历史悠久。以软香甜爽而著称。早在清中期就有了名气,嘉庆二十五年(1820年),皇帝御赐了堂号,赏以凤眼木雕刻匾额,上书“六箴堂”三个烫金大字。

六箴堂名号源自长官张氏始祖讳锁壁公。在原籍南京(金陵)所开药铺之称谓。明永乐二年,因靖难之役,战火蔓延,金陵六箴堂药铺焚毁,家道中落。遂奉移民诏,迁至山东宁津长官镇。六箴之本意,据表弟国会当年请教本街老秀才秉翰先生得知:“箴为劝诫,六箴为心、口、耳、目、手、足”六项劝诫。也就是始祖定下六箴,是把人的修养、善恶和成败都归于心,归于德。即在德善之心统治下,其他五项应各司其职,谨遵礼仪伦常。简言之,就是兴好心,做好事。这就是张氏家风,这就是张氏祖训。

据张氏祖人传说,有一年从外地来了位年逾古稀的老人,一头白发,牙齿全无,在长官的集市里,他看到了一处挂着御赐匾额“六箴堂”窝头的铺面,不由的走上前去观看。但见蒸笼中熟透的窝头在跳跃。出于好奇,他用一个铜子买了两个品尝,这一尝尝出了好味道。这窝头柔软、甜润、爽口,不嚼而化,有着浓浓豆香米香味,这老头一吃便收不住了,天天来吃。

原来,这窝头是用三种原料精心搭配而成的。一是用当年的谷子,在石碾上碾出金黄的小米,再把小米磨成小米面;二是上等的白门的大黄豆面和绿里的黑豆面,三种巧妙混合,蒸出来便成为柔软、清香、爽口的美食。还有一种叫花里虎,就是这三合面中加上乐陵小枣蒸出来的窝头。除了上面说的柔软、清香、爽口的特点,又增加了甜蜜的口感,更是别有风味。

多年来,鲁北大地的百姓们吃美了“六箴堂”窝头,前来购买者络绎不绝,尤其到了三八大集上,这里品尝和购买窝头者接踵而至,非常热闹。目前,“六箴堂”十八世嫡孙张朋德、孙媳韩秀艳正全力传承和发扬这非物质文化遗产。力争让这老字号重新闪光,美名远扬。

长官刘家烫面饺

长官镇名吃很多,大多具备色、香、味、型俱佳的特点,“烫面饺”也是其中的一种。说起来,长官街“刘家烫面饺”最著名。据刘家烫面饺传人刘绍泉介绍:刘家烫面饺创始人刘朝环老人,年青时随在天津南寺做阿訇的岳父生活,经常品尝到天津名吃“烧麦”。一来二去逐渐对“烧麦”制作过程产生了浓厚的兴趣。这烧麦店离清真寺挺近,刘朝环除经常去吃烧麦,还常帮着店里干活,打扫卫生什么的。老板看他忠厚老实,就毫不保留地把调馅和面的手艺传给了他,老人以制作烧麦的技术为基础,独创了“烫面饺”。

这烫面饺分牛肉馅和羊肉馅两种。用肉讲究,选新宰杀的牛羊,取鲜嫩肋骨肉,木墩上剁碎至用刀分离肉胚无线状。然后加少许材料水,辛香料,葱、姜、蒜末、糖色、芝麻香油拌好。最后放入葱白,俗称羊(牛)肉大葱的。

做烫面饺的面粉,是本地产优质石磨面粉。烧开水烫面后,再和面,经反复揉合,擀皮,包成水饺状,只是比一般水饺大一些,用大锅蒸熟即可。其特点是皮薄馅大鲜香味美,汤汁醇厚,软而筋道,是一种老少皆宜的美食。

呛面火烧和油酥火烧

呛面火烧与新疆的馕、西安的烙饼制作方法相似,是伊斯兰教的一种独特美食。呛面火烧在长官街已有一百多年历史,现在由其第五代传人马福强经营。

呛面火烧用精制面粉和上等的红糖长期发酵,然后再加一定比例的不发酵的红糖面粉,在案板上搓成坯。然后在火炉上精心烤制。其特点是微红圆润,松软可口,甜香浓郁。成为远近闻名的特产。本产品不但味道独特,而且非常耐存放,几个月不变色,不变味,是招待宾朋、馈赠亲友、长途旅游不可或缺的美食。凡是来长官的人,总要到马家去买些呛面火烧,带给家人亦或朋友品尝。

油酥火烧是一百多年前由张坤同母亲一起创制的。是用芝麻香油、精制面粉和面擀成的一种极薄的大饼,放入调料卷成饼,再做成一个个圆饼,在土炉上烤制而成。这油酥火烧松软可口,美味无穷。无论大人孩子吃时,是会掉油渣的,得用手接着才行。

祥和来鞋底烧饼

鞋底子烧饼因形似牛舌也叫牛舌饼,源于西域。制作时选用黄河流域的冬小麦面粉,古方发酵,添加天然辛香料,植物油、精盐、白芝麻、糖、蜜等食材,纯手工制作。用炭炉烘烤,出炉后两面金黄,外焦里嫩,层次分明,麦香味十足,冷热均可食用,食之口留余香,深受消费者好评。

聚香斋糕点

聚香斋糕点精选上等食材,采用传统工艺精制而成,是长官镇广受欢迎的清真小吃之一,聚香斋糕点源于北京“京式八件”,是其第一代传人年少时在北京当学徒学来的手艺,据今已有百年的历史。目前,第五代传人张铁胜正在传统食品的基础上不断努力创新,力争使聚香斋在烘焙这条路上走的更远,为世人奉献更多更美的清真小吃。

荣庆堂芝麻糖

在长官镇老十字街西街桥头处,有一对聋哑夫妻在传承着百年制糖工艺。在无声的世界里,他们已经把小小的芝麻糖、花生糖,“香”出了国界,“甜”出了名堂。一年又一年宁津的长官的孩子们都盼望着吃这香甜酥脆的芝麻花生糖,逢了小年,灶王爷也会吃到这种美味。随着名声远扬和网络淘宝店,这里的芝麻糖已走进南韩、新西兰、澳大利亚。甚而有些外国客人进店来吃芝麻糖。

那该是多么耗人而繁重的劳动啊,一年中炒芝麻、炒花生,脱皮、碾细、熬糖、切片、包装。那是纯手工活,那是趁热而做的活,一锅一锅,一片一片,忘了岁月的更迭,忘了春花秋月的变化,天道酬勤,他们成功了。这给那些无所事事,虚度年华的人上了非常生动的一课,在这里我们为这对夫妻张民普、刘俊爱点赞。

还有源聚斋、元庆隆、恩利斋的老字号清真糕点也都是久负盛名的,再有笔者的大姨夫国征公家的吊炉烧饼,那是枣木炭炉贴上去两面烤的,集香酥脆甜于一体的美食。还有笔者的大伯会举公做出的油条,鲜香松软,久不落绵,味道独特,令人缅怀。而南胡同殿中公做出的玉谷糖、桂花糖、姜丝糖、花生芝麻糖亦是美到无法言述。只可惜这些美食已濒临失传,实在是一件憾事,究其原因,是小本生意,小作坊加工,只能糊口,而不能发家。“烧饼果子宰牛羊捎带贩挑粮”就是过去几百年来长官穆斯林群众的生活生计写照。所以,老字号或独门绝技派生的诸多美食,传承难,发展难。在此,笔者对上述还在传承发展的这些清真风味美食的传人们表示由衷的赞美与感谢!

总之,举凡美食,长官具有一京二卫三长官的美称。从上述所介绍清真风味美食看,具有多样性、兼容性、广普性的特点。每一样美食都有着独特的工艺,独特的风味,都饱含着几代人的心血和汗水。在艰辛的传承中,都有着迷人的传说和可歌可泣的故事。每一样美食都宛如一颗颗美丽的珍珠,当我们把这些个体串连在一起时,就成为一串光彩照人,熠熠生辉的珍宝。进而成为了长官的特色,成为了民族饮食文化的一个缩影,成为了一种自强不息奋力前行的拼搏精神。同时,也为传承和丰富中国的清真风味美食做出了积极的贡献。所以,我们应该为长官街拥有这样多的清真风味美食而自豪而骄傲。

据悉,长官镇党委政府非常重视和支持清真风味饮食的传承和发展。他们已经将这种饮食文化纳入多元新业态发展模式中,融农业、时尚、文化、美食等多种元素为一体,不断整合全镇资源优势,激活长官镇经济发展的活力,把“长官特色”转化为“古镇名片”助力古镇的强势复兴。这正好给长官的清真风味美食提供了广阔的发展空间。

从这里开始吧!让长官的清真风味美食,走遍大江南北,走进千家万户,走进“一带一路”。让甜蜜芬芳的事业越做越强,为长官镇争光,为这个伟大的盛世争光!(作者系原济阳区文联主席,山东省作家协会会员,原籍宁津县长官东街人)