济阳县第五届“感动济阳人物”候选人

厄运压不垮的老妈妈

——太平街道小邿城村村民王月英

王月英,87岁,太平街道小邿城村村民。1974年,王月英丈夫去世,她独自拉扯两儿一女成家立业。2002年二儿子颈椎受伤无法自理,儿媳丢下一周岁的残疾孙女离家出走;2006年大儿子意外身亡。四亩农田和照顾儿子和孙女的重担都砸在这个柔弱的老人肩上。仅有低保无法支撑整个家庭,她就骑三轮车捡拾废品。10年来,她蹬着三轮捡废品路程累计超过4万公里,唯一的愿望就是能多活几年,好好地撑着这个家……

抚养侄子侄女25年 诠释亲情大爱

——曲堤镇新扶店村书记王新勇

王新勇,曲堤镇新扶店村书记。二十五年前,王新勇的弟弟因喉癌去世,弟媳留下年幼的儿、女改嫁他村。王新勇二话没说,把两个孩子接到自己家里。三年后,他的妻子又因病去世。40岁的王新勇强忍悲痛,一个人做起了四个孩子的爹妈。打工挣钱时,每天馒头咸菜,抽了20多年的烟也戒得干脆。给侄子、侄女买牛奶、玩具,却不舍得给自己的儿女买一个新书包……这位至今未娶的“偏心眼儿”汉子用坚强的脊梁诠释了血脉亲情,收获了乡亲父老的由衷赞叹。

把孝顺做成事业 将孝道融入人生

——曲堤镇王义寨村朱庆翠

朱庆翠,49岁,曲堤镇王义寨村群众。嫁到王义寨不久,婆婆脑血栓瘫痪,朱庆翠精心照顾婆婆,聊天开导、擦洗身体、清洁大小便,直至八年后婆婆去世。后来公公患脑萎缩,朱庆翠又狠心把自己生意兴隆的店铺盘出去专心看护老人。看着身边有些家庭没有精力照顾老人,朱庆翠又克服重重困难在村里办起了“养老公寓”。为让老人们住的舒服、放心,她亲手缝制被褥,在自家地里种植新鲜无公害蔬菜,用自己的孝心让越来越多的老人安享晚年。

老干部科是我家 他们都是我的亲人

——县医院老干部科杜芳

杜芳,39岁,县医院老干部科护士长。老干部科负责全县离休老人的诊疗及保健,离休老人均大于85岁,病重和卧床不起老人占70%以上。每天帮老人洗漱、喂饭喂药、换洗衣物是最普通的工作,有时还要用手帮助老人排便、为老人清洁身体,帮他们排解心结。19年来,杜芳没嫌过一次脏累。她先后获评山东省首批“德耀齐鲁”道德公民,市“临床输血工作先进工作者”及县“十大敬老模范”,其家庭获评“济阳县五好文明家庭”。

您给孩子他爸养小 我来给您养老

——县公路局科员张晓霞

张晓霞,41岁,县公路局科员。丈夫是一位公路建设者,常年在外,老人孩子全靠张晓霞一人照顾。2008年,公爹确诊为低分化腺癌,张晓霞一个人东奔西跑筹够了手术费用,让老人及时治疗。手术第二天,丈夫来到病房时,她却累得睡在了走廊的排椅上了。公爹术后情绪不稳定,常乱发脾气、大哭大闹,张晓霞精心照料、任打任骂、耐心劝解。2012年,公爹安详离世,唯一的遗嘱是:孩子,你受累了……张晓霞多次被评为“十大孝星”“孝老爱亲模范”。

孝老爱亲传家风

——崔寨街道史坞村村民胥宝生

胥宝生,60岁,崔寨镇史坞村村民。胥宝生的母亲晚年因病三进医院,他每天从单位到医院来回奔波60多公里,给母亲梳头擦脸、喂饭换衣。因岳父去世的早,岳母又有糖尿病、高血压,他便把岳母接到家里看病、买药、食疗,精心照料。两位老人去世后,胥宝生把所有精力转向为父尽孝,91岁的老父亲患有冠心病、老年痴呆,生活不能自理,胥宝生每天像伺候孩子一样照顾老人,穿衣、喂饭、泡脚从不间断。2016年,胥宝生获评“济南十大孝子(女)”。

捐肾救弟 血脉连亲情

——垛石镇大庙李村村民俎春花

俎春花,49岁,垛石镇大庙李村村民。2014年她的弟弟查出双肾萎缩,病情逐渐发展到急需换肾,配型合适结果一出来,她当即决定把自己的肾换给弟弟。但经进一步检查,她若做移植手术危险性很大,医院不建议手术。救弟心切的俎春花瞒着家人,独自找到济南九零医院主治医生,跪下来恳求主治医生,“只要能救弟弟,再大的风险我自己承担”!医生被她感动,接下了这台危险的手术。手术成功了,弟弟慢慢康复,她只说:“他是俺亲兄弟,俺不救他谁救他”。

带着公爹改嫁的好媳妇

——仁风镇群众徐尊俊

徐尊俊,55岁,仁风镇村民,先后经历两次婚姻。1983年徐尊俊嫁到了仁风镇四合村,原本幸福的家庭经历了一系列变故,先是公爹患上脑血栓,婆婆年迈体弱患病去逝,随后丈夫因意外事故离世,徐尊俊经受住亲人相继离世的打击,照顾公爹一如亲爹。2012年经人介绍,她带着前公爹嫁到了南街村,无微不至照顾公爹的生活起居、治病就医,直到公爹82岁年高病发,安详离世。提起徐尊俊,四邻八乡的群众无不竖起大拇指称赞。

袖珍人自圆创业梦

——仁风镇新桑渡村村民付延安

付延安,48岁,仁风镇王圈街家电维修店经理。患侏儒症的他身高仅1米多,幼时饱受冷言冷语,小学毕业便辍学,开小卖部也因个子矮小进货困难而关停。掌握一门技术,自主创业成为他的梦想,他拜师学艺,通过培训学习了家电维修,自开店面。开店20年来他坚守诚信,踏实肯干,维修家电时顺便清洁家电,忘记带钱先给维修,碰到家庭困难的就免费维修,他用自己的勤奋朴实、积极乐观赢得了乡亲们的尊重。2015年,付延安获评“济南市道德模范”。

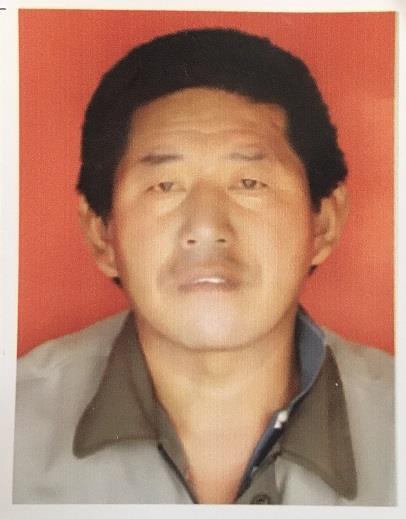

他用残缺的身躯撑起了一片天

——垛石镇江屯村修鞋匠江连国

江连国, 51岁,垛石镇江屯村村民。18岁时因一场车祸导致腰部以下失去知觉,但身体上的残缺没有打倒他,凭借顽强的毅力,他用双拐站了起来,自学掌握了修鞋手艺。他坚持靠双手摇着三轮车走街串巷修补鞋子,一干就是30 年。他还用自己的例子鼓励身边的残疾病友,掌握一项谋生技巧,并组成服务队定期给生活困难的老人义务服务。身体上无法站起来,但他的灵魂站在了最高处,在寒夜里静静的释放着幽幽之光,感召、温暖着身边的人。

身残难掩凌云志

——仁风镇残疾人张成云

张成云,55岁,仁风镇凌云瓜果种植专业合作社理事。张成云连续三年祸不单行,先是自己不慎摔断右腿,次年老伴儿脑血栓瘫痪,第三年刚出生的孙子查出先天性失明,连续的打击没有湮灭他的创业梦想。2013年张成云联合4个残疾人家庭组成仁风镇凌云瓜果专业种植合作社,4年来,合作社的农户扩大至15家,经营方式也从单一的线下销售转变为网上销售与线下销售相结合,实现了产销两旺,带动了身边群众致富。2015年底,张成云获评“济阳县残疾人创业标兵”。

育苗达人自强不息报桑梓

——曲堤镇育苗达人姜佃勇

姜佃勇,42岁,曲堤镇前后姜村人。21岁时,身在部队的他因六级伤残退伍,回乡后创业先盈利后失败,家庭破裂、负债累累……2005年,十年创业后他一无所有。“从哪跌倒从哪爬起来”。5年后,他又筹资创建了自己的公司,下辖的育苗厂年供应黄瓜苗6000万株;组织成立了育苗协会,带动育苗企业20余家,3000余名村民成为技术工人。他还经常参与“希望工程”“精准扶贫捐款”等公益事业,演绎自强不息的风采人生。

稻田里的守望者

——济阳街道勇于革新的“田秀才”张茂文

张茂文,73岁,济阳街道高楼村兴农米业合作社社长。他研究水稻46年,以自家责任田做实验,主动与农业教授、专家协作配合,试种千余次,成功趟出水稻种植新模式并在全县推广。近十年来,组织水稻培训讲座60余次,推广“圣稻14”等优质水稻品种10余个,改变了农民传统种植模式,大大提高了水稻产量。其种植打造的“稍门牌”黄河大米更是被评为全国优质大米、无公害绿色食品,为生态农业的可持续发展提供了新思路。

承继父业,勇担“非遗”传承发扬之重任

——仁风镇鼓子秧歌传承人姚大新

姚大新,50岁,仁风镇司坊村人。出身鼓子秧歌世家,自小喜爱鼓子秧歌,17岁开始学习表演,19岁成为秧歌队的领队。在他不断创新编排下,司坊村鼓子秧歌队名扬海内外,1993年起多次参加国家级表演活动,飞赴德、法、日等国演出,荣获第七届中国民间文艺“山花奖”等国家级荣誉。功成名就,不忘鼓子秧歌传承,姚大新积极为鼓子秧歌培养新秀,定期到各校传授秧歌技艺, 2009年,姚大新被公布为国家级非物质文化遗产第三批代表性传承人。

创新创业热心公益

——山东郁茏生物科技有限公司总经理程玲

程玲, 47岁,山东郁茏生物科技有限公司总经理。她创办的这一省重点高新技术企业是国内最大的鱼蛋白多肽有机菌肥生产企业,始终注重科技创新,承担国家及省市级科技项目15项,获省市级科技成果5项,拥有26项国家发明专利。在四川地震中,程玲踊跃捐款捐物,并先后多次参加县里组织的扶贫、捐款等公益活动;她带领下的公司先后获评“农业产业化经营重点龙头企业”“科技创新示范企业”“山东省高新技术企业”“国家农业综合开发先进单位”。